外科

脾臓摘出術

脾臓腫瘤/腫瘍

脾臓は腹腔内臓器の1つですが、高齢になると腫瘍/腫瘤性病変ができやすくなります。

形成されるできものは血腫、過形成結節、悪性腫瘍など様々ありますが、脾臓は血管が豊富な臓器なので出血のリスクを伴うことが多くなります。

脾臓摘出術は、脾臓から出血が見られる場合や、出血しやすい状況であるときに選択される手術です。

気をつけたい症状

脾臓から出血した場合、急にぐったりすることがあります。

特に大型犬は脾臓に腫瘤ができやすいと言われていますので、そのような症状が見られたらすぐに動物病院を受診して下さい。

脾臓に腫瘤ができただけではほとんどが無症状です。

脾臓からの出血はかなり高リスクなので、無症状のうちに健康診断などでしっかりと見つけておくことが重要です。

診断

超音波検査、CT検査(、血液検査)

手術方法

お腹を開けて脾臓を摘出します。脾臓は完全に摘出しても日常生活に支障をきたさないため、全摘出が一般的です。

腫瘍の種類によっては肝臓などへ転移しやすいため、その他の臓器を確認してからお腹を閉じます。

オペの様子

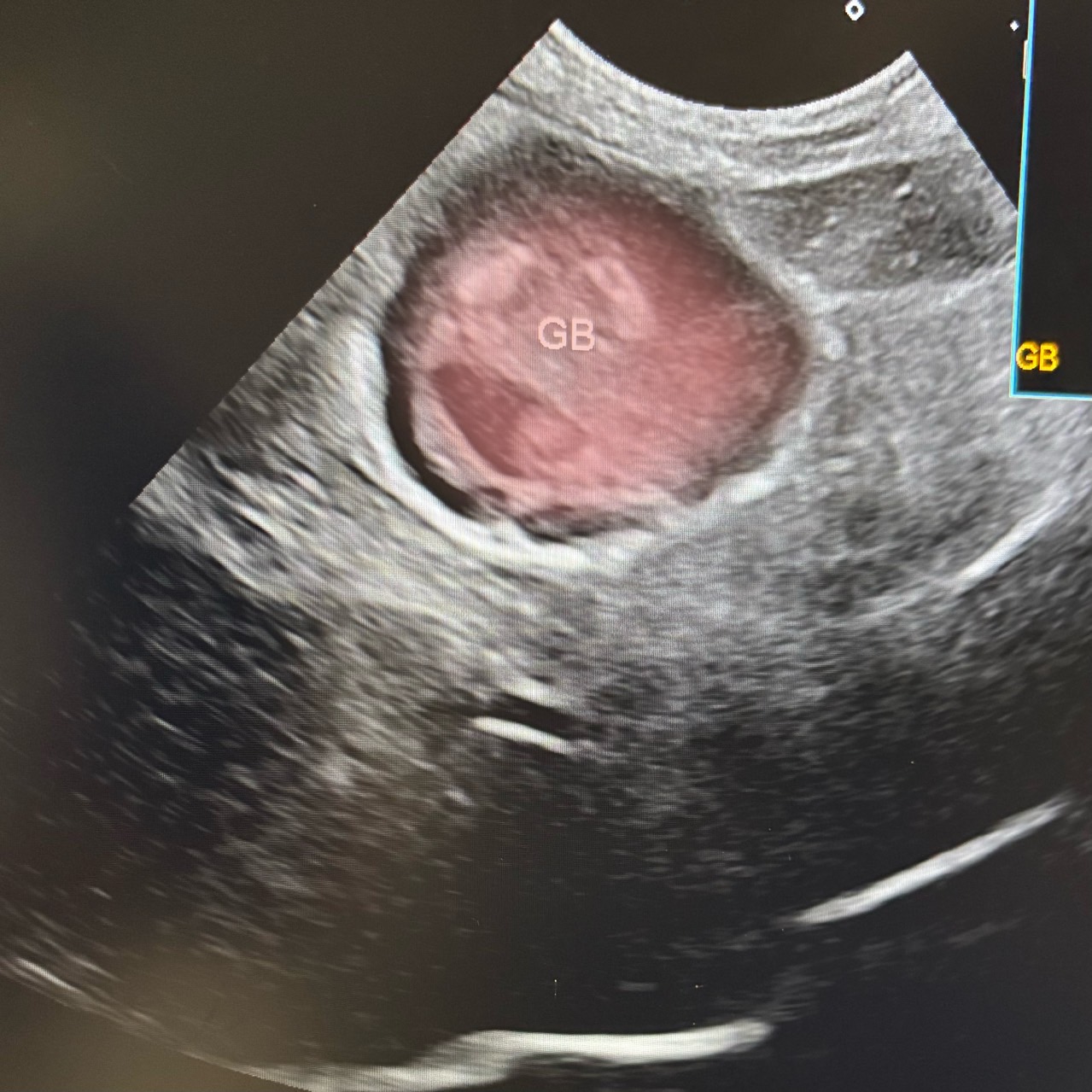

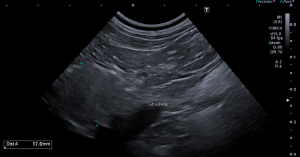

超音波検査画像

摘出した脾臓

外鼻孔拡張術

外鼻孔狭窄

いわゆる短頭種気道症候群の1つで、パグやフレンチブルドッグ、狆などで見られる病気です。

短頭種気道症候群は多くの疾患を含みますが、そのうち先天的な構造異常を放置すると後天的な疾患を発症していくとても怖い症候群です。

先天的な構造異常には外鼻孔狭窄や軟口蓋過長症が含まれ、外鼻孔拡張術は外鼻孔狭窄があるときに実施する形成外科的な手術です。

気をつけたい症状

フガフガした呼吸、いびきなどは要注意です。

「鼻ペチャだから仕方ない。」ではなく、なるべく早く対処することで呼吸しやすい状態を作ることができます。

診断

身体検査(、X線検査)

手術方法

鼻(鼻鏡部)の余剰な組織を切除して縫合します。去勢手術や避妊手術のときに一緒に行なうのが一般的です。

術後に色素脱失を生じて傷の周りが白っぽくなりますが、次第にまた黒くなります。

腸管切除術

腸重積

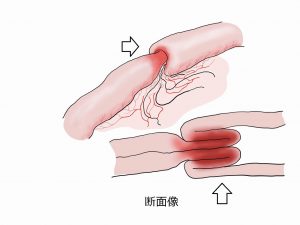

腸重積とは、腸管の中に腸管が入り込んでしまう状態です。

手術の際にゆっくりと入り込んでしまった腸管を引き戻しますが、引き出した腸管のダメージが大きい場合、その部分を切除しなければいけません。

今回はCT検査で腸重積を確認した為に開腹手術を行なったところ、腸管のダメージが大きかったために腸管切除となりました。

また、異物による閉塞の場合も、閉塞が強く血行不良が重度であれば一部を切除しないといけないことがあります。

腸管に腫瘍が確認された場合、病変が限局的であった際には切除の適応になります。

気をつけたい症状

嘔吐や持続する下痢、腹痛など。

また、異物の誤飲に心当たりがあるなどの場合は、早めに受診するようにして下さい。

診断

レントゲン検査、超音波検査、CT検査

手術方法

お腹を開けて問題となっている腸管の部分を切除し、つなぎ合わせます。

腸管切除術

消化器型リンパ腫

リンパ球が増殖する腫瘍性疾患(リンパ腫)が胃や腸などの消化管にできてしまう病気です。

特に高齢の猫でよくみられる病気で、嘔吐や下痢などの消化器疾患を呈することもあれば、偶発的に見つかることもあります。

リンパ腫は抗癌剤治療を選択するのが一般的ですが、腫瘤を形成した消化器型リンパ腫は外科と抗癌剤の組み合わせが有効であると言われています。

気をつけたい症状

嘔吐や持続する下痢、体重減少など。

特に高齢の猫でこのような症状が見られた場合、他に鑑別する疾患が多いので早めに動物病院を受診して下さい。

診断

超音波検査、細胞診検査、CT検査 小腸の一部が肥厚し、通常の層構造が消失しています。

小腸の一部が肥厚し、通常の層構造が消失しています。

手術方法

通過障害や消化管穿孔が見られた場合、問題となっている腸管の部分を切除してつなぎ合わせます。

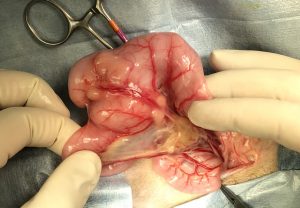

通過障害を起こしている腫瘤性病変です。

腫瘤を摘出して小腸の断端を合わせたところです。

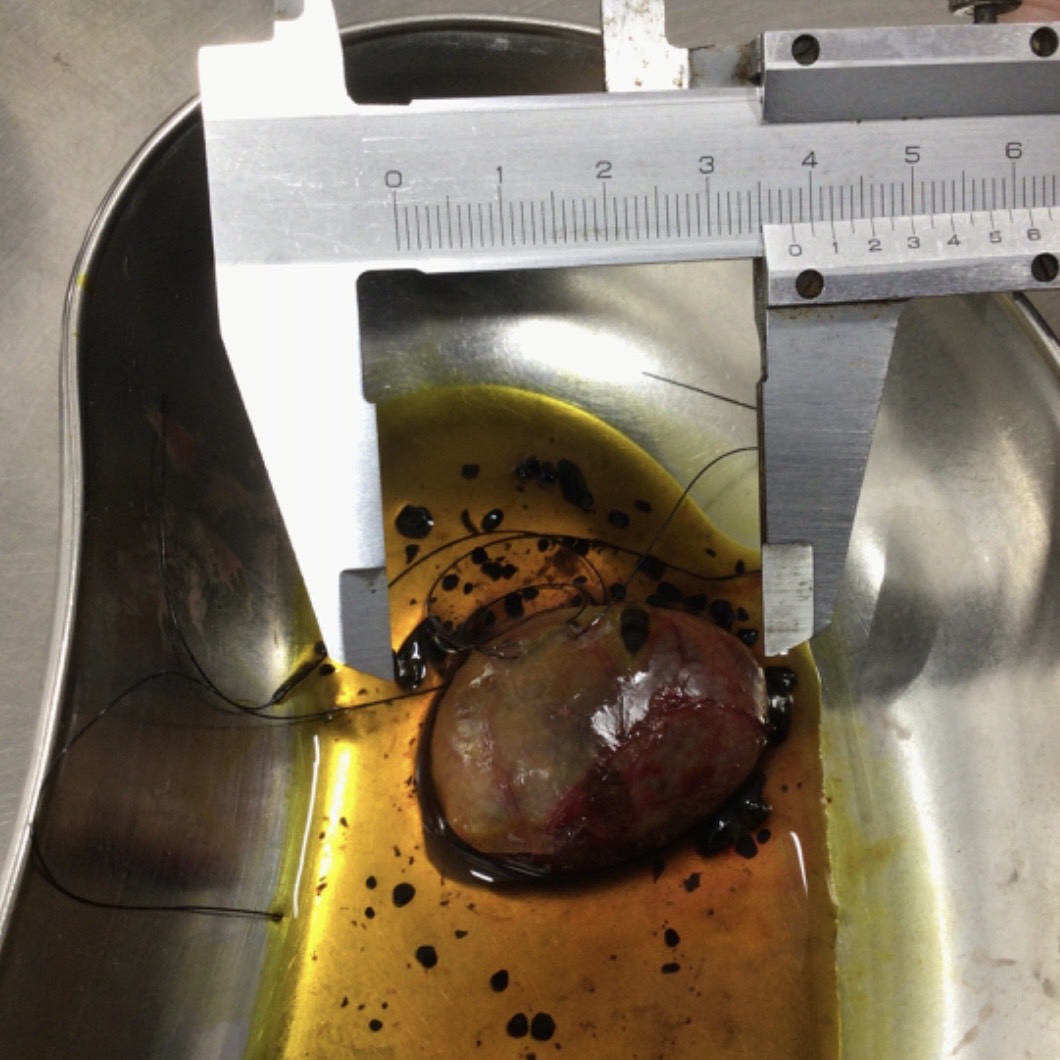

摘出した腫瘤です。

胆嚢摘出術

胆嚢粘液嚢腫/胆嚢炎

胆嚢は肝管という管で肝臓でつながっており、肝臓で作られた胆汁が一旦蓄えられる臓器です。

胆嚢内がムチンと呼ばれるゼリー状の粘液で過剰に貯留し、胆汁の分泌障害や破裂を起こした状態(胆嚢粘液嚢腫)や、細菌感染などによる胆嚢炎が重度で破裂の危険性がある場合などに、胆嚢摘出の適応となります。

気をつけたい症状

急な嘔吐や下痢、腹痛、ひどい場合には、歯茎や白目が黄色く染まる黄疸の症状がみられることがあります。

脂質代謝異常症やクッシング症候群、甲状腺機能低下症などは胆嚢粘液嚢腫のリスク因子と言われていますので、これらの病気に罹患している個体は特に注意が必要です。

診断

超音波検査、CT検査、血液検査

手術方法

お腹を開けて胆嚢を摘出します。通常、血液検査で肝臓の数値が上昇していることが多く、病理検査を目的として肝臓のごく一部を同時に摘出する場合があります。

摘出した胆嚢

超音波検査画像

尿色の変化

片側椎弓切除術

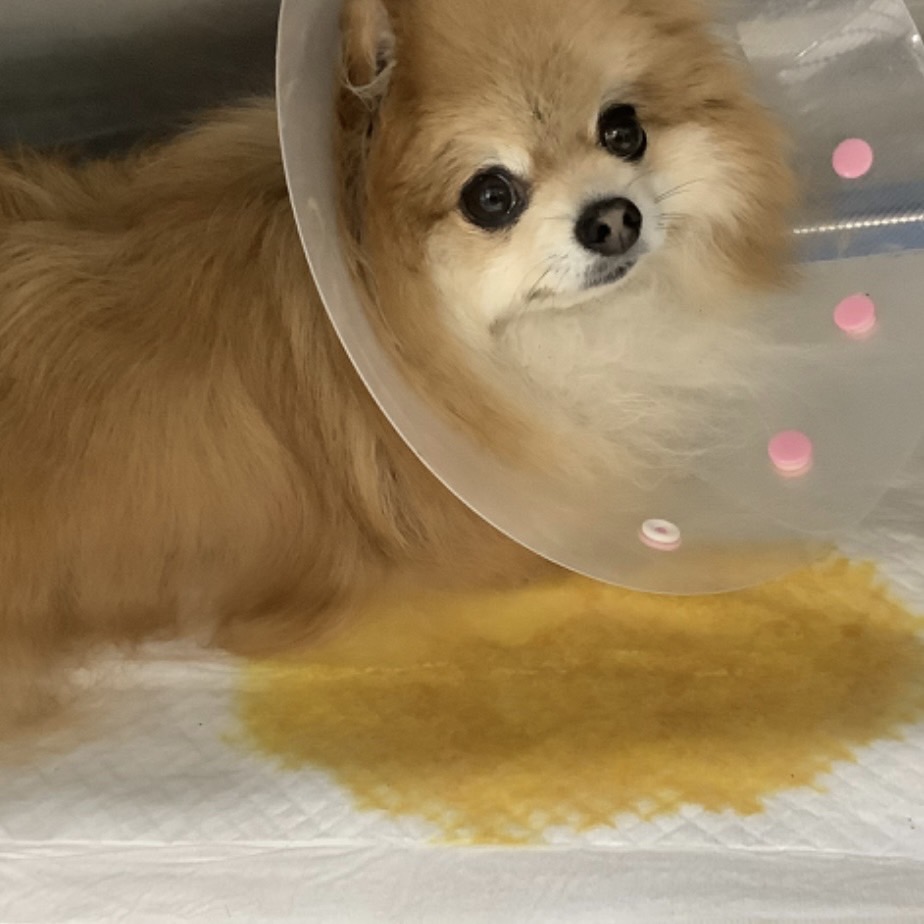

椎間板ヘルニア

椎間板とは背骨と背骨の間にあるクッションのような役割をしている部分です。

この椎間板の一部がとびだしてしまい神経を圧迫してしまう状態を椎間板ヘルニアと言います。

椎間板ヘルニアは内科的治療法と外科的治療法がありますが、重症度が高い場合は外科的治療法の対象となります。

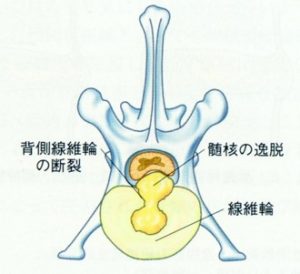

HansenⅠ型

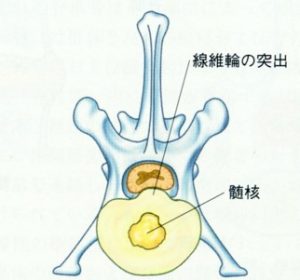

HansenⅡ型

気をつけたい症状

軽度な場合は、腰のあたりを触ると痛がる、段差を上りたがらないなどが認められます。

症状が重くなると、急にふらつくなどの歩行異常やさらには突然の後肢の麻痺が認められることがあります。その場合はすぐに受診して下さい。

特に軟骨異栄養性犬種と呼ばれるミニチュアダックスフンド、ウェルシュコーギー、ビーグルなどの犬種は、ハンセンⅠ型と呼ばれる椎間板ヘルニアになりやすい犬種として注意が必要です。

診断

CT検査、MRI検査

突出した椎間物質(横断面)

突出した椎間物質(水平断面)

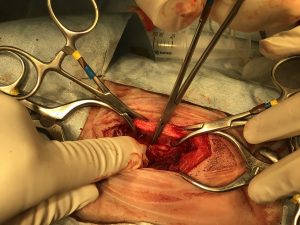

手術方法

背中を切開し、ヘルニアの起きている部分の骨を一部切除し、脊髄神経を露出します。

そこから神経を圧迫しているヘルニア物質を取り除くことで神経の圧迫を解除します。

副腎摘出術

副腎腫瘍

副腎は、体の中でステロイドホルモンを分泌する大切な臓器です。

この臓器が腫瘍化するとステロイドホルモンが体の中で過剰になり、いわゆるクッシング症候群を呈します。

クッシング症候群は、下垂体腫瘍が原因となるPDHと副腎腫瘍が原因となるATに分けられます。

ATの治療は、副腎腫瘍摘出が第一選択となります。

気をつけたい症状

クッシング症候群に至ると、多飲多尿、多食、腹部膨満、皮膚や筋肉の萎縮などが見られます。

最も目立つのは多飲多尿なので、常日頃飲水量は注意して観察してあげて下さい。

診断

超音波検査、CT検査

手術方法

腹部を切開し、腫瘍化した副腎を摘出します。

腹腔内のかなり太い血管に隣接するため、摘出は慎重に行ないます。

子宮摘出術

うさぎの異常子宮

ウサギは子宮の病気になりやすく、7〜8歳の避妊去勢手術をしていないウサギはそのほとんどが子宮の病気になると言われています。

気をつけたい症状

最も気がつきやすい症状は血尿で、その他陰部からの出血、お腹の腫れ、お腹の中に固いものが触れるといった症状が見られます。

診断

超音波検査、CT検査

手術方法

子宮疾患の基本的な治療は異常な子宮と卵巣の摘出となります。

血尿などの症状が見られた場合は早めの受診をおすすめします。

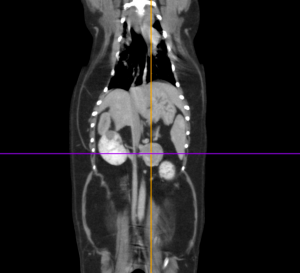

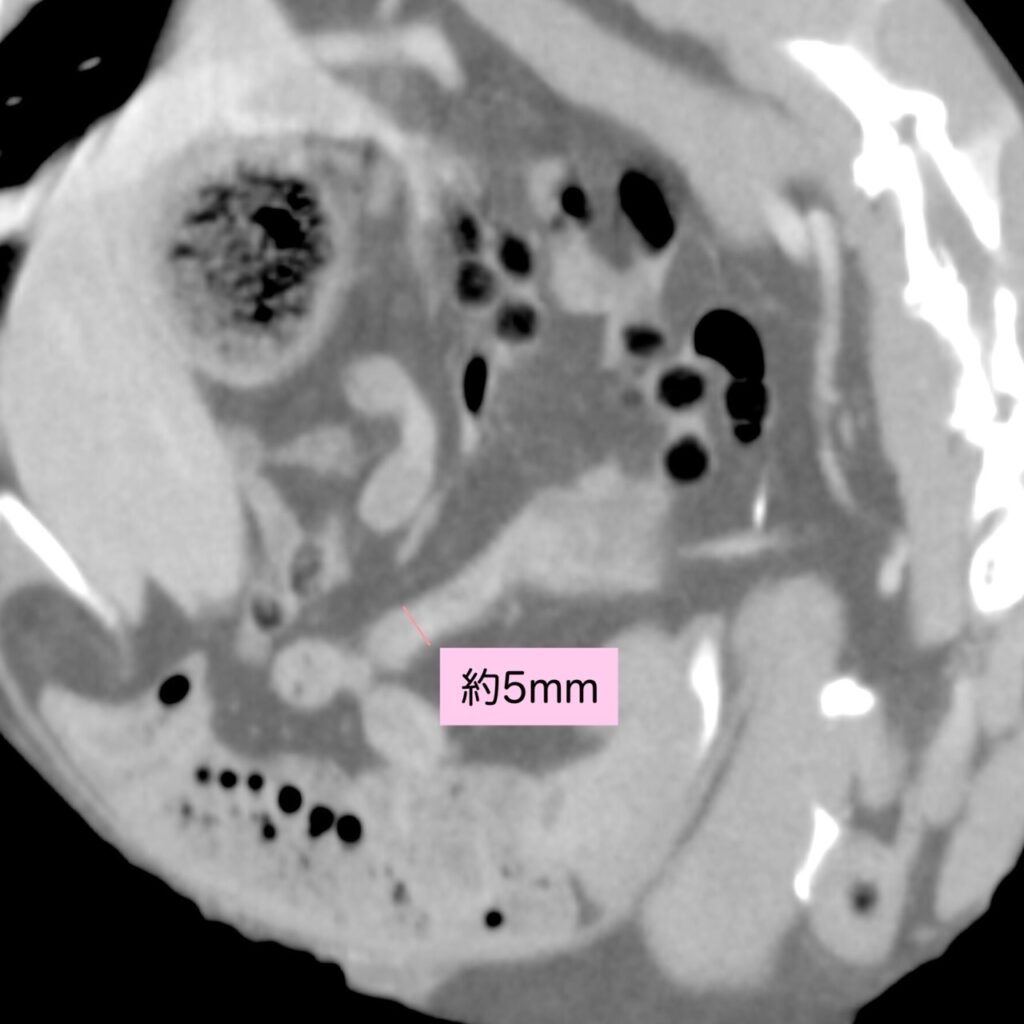

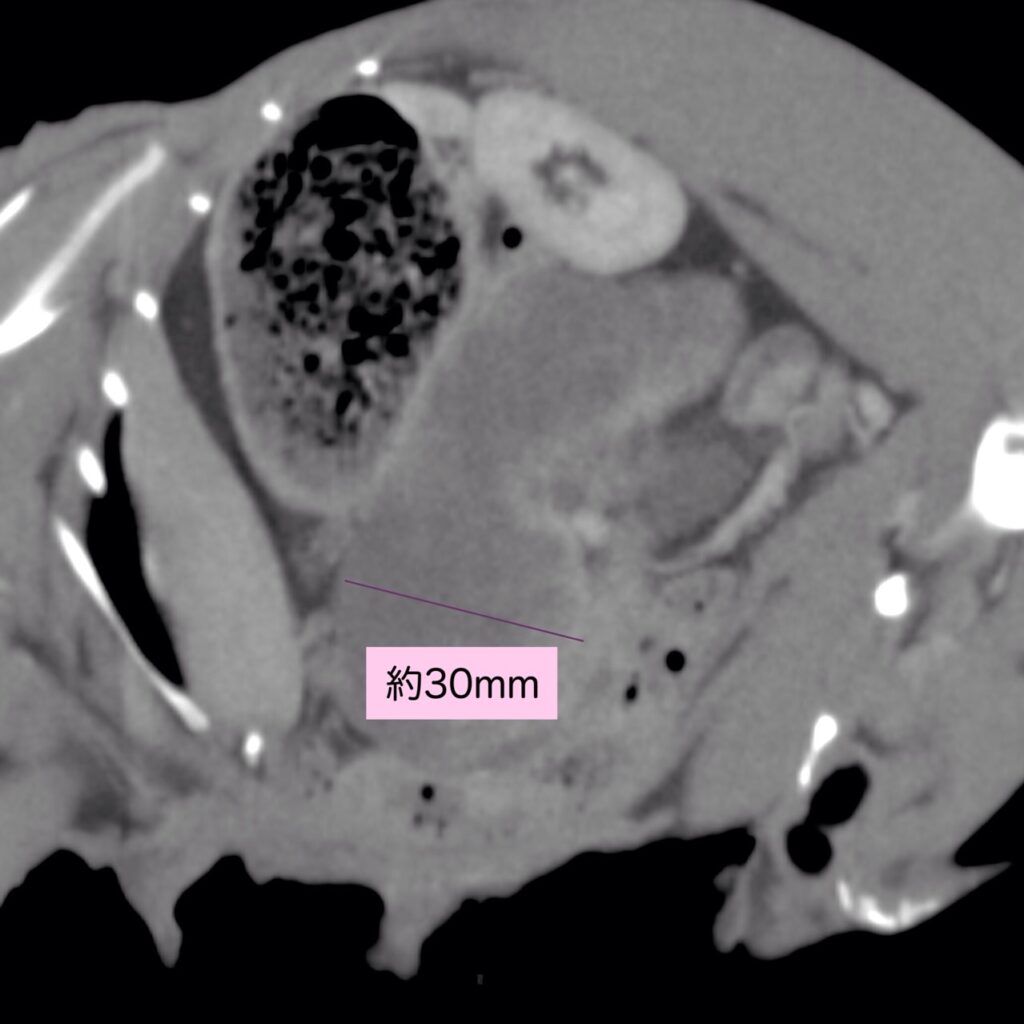

下の画像は正常な子宮のCT画像と異常な子宮のCT画像です。

正常な子宮の太さが5mmくらいであるの対して、異常な子宮の太さは30mmもありました。

また、異常な子宮のCT画像のウサギから摘出した子宮の写真です。

正常な子宮のCT画像

異常な子宮のCT画像

摘出した異常な子宮

肛門嚢摘出術

肛門嚢炎

肛門嚢は犬や猫の肛門の左右にある分泌腺です。

肛門嚢が炎症を起こすと肛門周囲に痒みが出たり、しきりに舐めたり噛んだりします。

またお尻を地面に擦り付ける動作をしたりもします。

さらにひどくなると破裂を起こし、皮膚から血液や膿などの分泌液が出ます。

肛門嚢炎を繰り返す場合には、肛門嚢を切除することも一つの選択肢となります

気をつけたい症状

お尻を気にしていたり、噛んだり舐めたりするなどの症状、またお尻を触るのを嫌がったり、肛門を中心にして4時と8時の位置の部分が膨らんでいたり、そこから出血などが見られる場合には肛門嚢炎の疑いがあります。

診断

身体検査

手術方法

肛門嚢の中に注入すると固まる特殊なゲルを注入したのち、肛門の左右の皮膚を切開して、肛門嚢を摘出します。

肛門嚢の分泌物は、自分で排出できる子も多くいますが、自分ではうまく排泄しづらい子もいます。

そういった子は肛門嚢のトラブル予防策として定期的に肛門嚢を絞ってあげる必要があります。

肛門嚢のトラブルが起きやすい子は、定期的な受診をお勧めします。

会陰ヘルニア整復術

会陰ヘルニア

会陰ヘルニアは去勢をしていない、中~高齢の犬種に見られます。

会陰部の筋肉が薄くなり隙間ができることで、お腹の中の腸管や脂肪、場合によっては膀胱が入り込んでしまいます。

消化管が入り込んだのちに締まってしまったり、膀胱が入り込んで排尿ができなくなるようなことが起きると命に関わることもあります。

気をつけたい症状

お尻の脇が膨らんでいる、便が出しづらいなどの症状が見られたら早めに受診することをお勧めします。

診断

レントゲン検査、エコー検査、(CT検査)

手術方法

会陰ヘルニアの手術方法には多数の手術方法がありますが、当院では状態に合わせて、筋肉を寄せて縫合したり、メッシュと呼ばれる人工素材を使用する方法でヘルニアを整復しています。

また、状況によっては同時に開腹手術を行い、直腸を腹壁に固定したり、精管を固定したりする場合もあります。

また、去勢手術を行なっていない犬は、手術後も再発率が高いため同時に去勢手術も行います。

会陰ヘルニアの予防策の一つとして、去勢手術を行うことで発生率が低下するため、若いうちに去勢手術を行うことをお勧めします

肝臓腫瘤摘出術

肝臓腫瘍

ペットの長寿化や超音波検査の普及に伴って、肝臓の腫瘍と診断される子が増えています。

肝臓は沈黙の臓器と呼ばれるほど、腫瘍などが出来ても症状が出にくく、かなり大きいサイズになってから発見されることも珍しくありません。

肝臓の腫瘤の場合、1箇所に限局して発生している場合には、手術により摘出することで良好な予後が期待できる可能性があります。

また、放置した場合、肝臓腫瘍が大きくなり、胃を圧迫して食欲が低下したり、後大静脈の圧迫による腹水が発生したり、破裂して腹腔内に出血が起きたりする可能性があります。

気をつけたい症状

肝臓は沈黙の臓器と呼ばれるほど、症状が出にくい臓器です。

腫瘤が小さければ小さいほど、手術のリスクが低い可能性も高く、早期発見が望まれます。

そのため、中年齢を過ぎたら定期的な健康診断を受けることを強くお勧めします。

診断

エコー検査、レントゲン検査、CT検査、血液検査

手術方法

開腹手術を行い、肝臓の腫瘤を切除し、摘出します。

肝臓腫瘤の大きさやできている場所などにより、手術の方法、手術のリスクなども大きく変わるため、造影CT検査によって状態をよく確認してから手術を行う必要があります。